São

Salvador da Bahia de Todos os Santos, já nasceu como cidade e com uma função

fundamental: ser a capital da colônia e sede do Governo-Geral. Fundada em 29 de

março de 1549 por Thomé de Souza, primeiro Governador-Geral do Brasil, ela não

foi uma vila nem um povoado. Antes da vinda de Thomé de Souza, havia um pequeno

povoado, possivelmente onde hoje temos a Graça, em que conviviam portugueses,

que aqui aportaram com Diogo Álvares Correia, o Caramuru, e indígenas da tribo

dos Tupinambás. Havia, também, outra pequena povoação, mais para o litoral da

Barra, ocupada pelos remanescentes do grupo que veio com Francisco Pereira

Coutinho, único donatário que a Capitania da Bahia teve, e por indígenas,

afinal eles estavam espalhados em aldeias por todo o território colonial.

No

Regimento de Thomé de Souza, além da determinação da criação de uma

cidade-fortaleza, mencionam-se as traças

(desenhos em planta baixa) e amostras

(desenhos em elevação) concebidas por Miguel de Arruda, Mestre das Obras

Régias, e entregues a Luís Dias, o mestre de obras encarregado da execução da

tarefa de erguer Salvador conforme um plano predefinido, que permitia, no

entanto, a adequação às particularidades do sítio escolhido. Este lugar deveria

possibilitar a construção de uma cidade fortificada em ponto alto e defensável,

a facilidade do abastecimento de água doce e de alimentos, portanto, precisava

ter terras férteis e, um ponto fundamental, um porto seguro para a atracação de

navios e importação e exportação de mercadorias. Percebe-se, então, que os

portugueses adotaram um modelo tradicional de implantação de cidades, que é

chamado de urbanismo de colina, que

vem de uma longa tradição anterior à Idade Média. E no Brasil ela também foi

utilizada no núcleo inicial das cidades do Rio de Janeiro, de São Paulo e vilas.

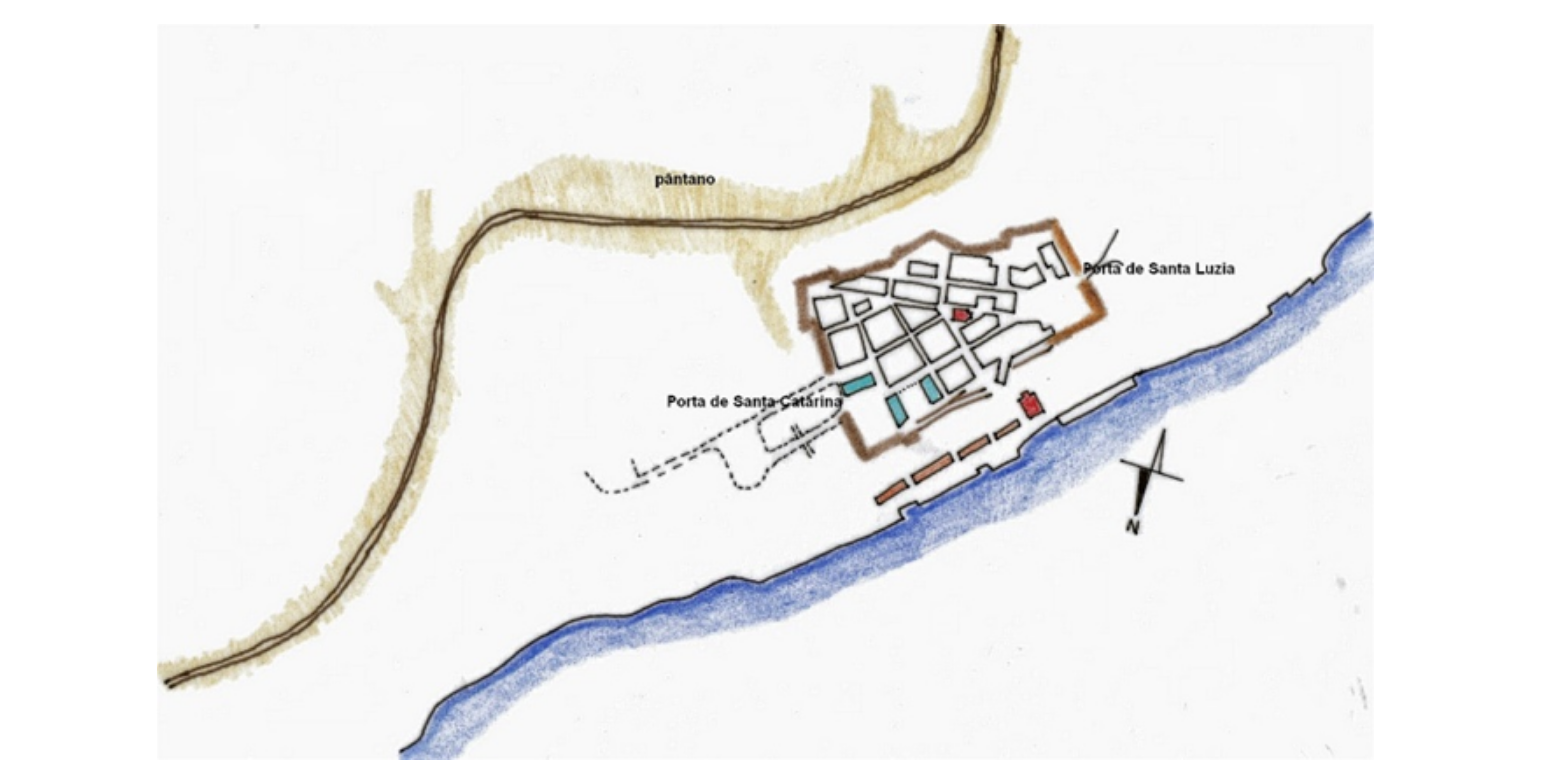

Em algumas cidades fala-se do marco zero, ou seja, o local original, dos primódios delas, mas em Salvador nós o chamamos de mancha matriz (Figura 1), o núcleo inicial, que corresponde ao trecho entre a Praça Municipal e a Praça Castro Alves. Esse trecho ficava entre os dois acessos à cidade, e tinha como defesa a encosta íngreme, cerca de 60 m acima do nível do mar e de mata fechada, e o rio das Tripas (hoje canalizado por baixo da Avenida J. J. Seabra). Se havia portas, então, havia muralhas, inicialmente feitas de madeira, depois de adobe e de pedra e cal. O território físico da cidade era dividido em termo e rossio. O termo compreendia a área para expansão futura e podia ser doado e subdividido. O rossio compreendia a área mais próxima à zona ocupada e servia para o pastoreio de gado de pequeno porte, busca de água e exercícios das tropas de defesa da cidade.

Fonte: adaptado do CEAB/UFBA (1998).

Salvador ficou claramente dividida em dois níveis. Na Cidade Baixa, uma

pequena faixa de terra abaixo da encosta coberta por densa mata, uma pequena

estrutura portuária, baterias com canhões para defesa da ribeira, alojamentos

dos soldados (barracões ou tendas), alojamentos para os escravos (quarentena),

armazéns para a guarda de mercadorias e mantimentos, e a Ermida de Nossa

Senhora da Conceição da Praia, pequenina construção de taipa. Na Cidade Alta,

uma cidadela protegida onde foram instalados os representantes da Coroa

Portuguesa, e construídos o Palácio do Governo-Geral, a Casa de Câmara e Cadeia,

ambos na na Praça Municipal, e a Igreja de Nossa Senhora da Ajuda, próxima à

Porta de Santa Luzia, e marcaram-se os arruamentos para futuras edificações

civis. Desde o início havia edificações fora dos muros da cidadela, pois a

Santa Casa da Misericórdia, com o hospital, a Sé (que ficava entre o conjunto

da Misericórdia e o Palácio Arquiepiscopal), o conjunto dos jesuítas e os

carmelitas, no Monte Calvário, se instalaram na direção norte, que será o

primeiro vetor de expansão extra-muros. Ao Sul, os beneditinos com suas roças e

o caminho para a Vila do Pereira também marcavam, desde o final do século XVI,

novos rumos para a cidade. Apesar da estreita faixa de terra, a Cidade Baixa se

estruturou aos poucos por sucessivos aterros, naturais ou provocados pelos

homens, de forma a organizar de maneira satisfatória o porto que, desde o século

XVI já escoava a produção de açúcar do Recôncavo Baiano e dos arredores da

cidade e seu termo.

Nessa

expansão da Cidade Alta para o Norte, seguindo a linha de cumeada,

delinearam-se três novas praças, todas geradas pela fixação de instituições

religiosas: o Terreiro de Jesus; o Largo do Cruzeiro de São Francisco e a Praça

de Santa Isabel à frente da Sé. Na malha de quarteirões quadrangulares, duas

outras praças se fixaram: uma na Porta de Santa Luzia, descendo para uma

depressão do terreno que marca a bifurcação, que se delineou ainda no século

XVI, para a Vila do Pereira e para o rossio da cidade; outra, um pequeno largo

à frente das Portas de Santa Catarina (Figura 2). Elas faziam parte dos

elementos de defesa da cidade, juntamente com a muralha e os baluartes, dois

erguidos na Cidade Alta e mais dois na Cidade Baixa.

Em meados do século XVII a cidade já havia triplicado de tamanho, e a Praça Municipal e o Terreiro de Jesus polarizavam e definiam os fluxos de mercadorias e de pessoas. Era uma cidade com dois corações. Melhor dizendo, na Cidade Alta, dois polos geradores de fluxos de pessoas e mercadorias dominavam o que se poderia chamar de núcleo urbano naquele momento. O movimento maior de pessoas na Cidade Baixa denunciava a grande quantidade de armazéns e depósitos para a guarda ou a venda de produtos vindos da metrópole e do Recôncavo Baiano.

Fonte: adaptado do CEAB/UFBA (1998).

Curiosamente,

em todo o trecho do frontispício da Cidade Alta, apenas um edifício voltava-se

para o mar, a Sé. À sua frente, um pequeno largo debruçava-se sobre a encosta

íngreme. A sua fachada dividia o frontispício em duas partes, como se houvesse

um eixo perpendicular ao mar. Entretanto, estruturalmente, a Sé era um grande

ponto de inflexão que obrigava todos a uma rápida mudança de direção para que,

depois de ultrapassá-lo, se retornasse a buscar os eixos paralelos ao mar. Ao

Sul, Para além das Portas de São Bento, os beneditinos ordenavam o fluxo,

enquanto que ao Norte, o convento carmelita indicava o traçado do eixo de

expansão da primeira cumeada.

As

principais praças da cidade, o Terreiro de Jesus e a Municipal, dividem a

responsabilidade pela dinâmica dos fluxos de pessoas e mercadorias. Ao analisar

a malha urbana entre as duas praças é pertinente pensar que elas poderiam ser

duas fases de um mesmo projeto. A Praça Municipal torna-se, então, o encontro,

a chegada de um eixo? Ou o Terreiro de Jesus, a chegada e a saída de outro

eixo? Ambas as praças, com suas funções distintas, no que concerne à ocupação

dos edifícios, se prestam, no traçado da cidade, ao mesmo papel direcional e

ordenador.

O eixo ordenador

da expansão da Cidade Alta foi a linha da cumeada, que seguiu para o Norte,

pela atual Rua Alfredo Brito, ligou-se à Ladeira do Carmo e, mais adiante, à

Rua Direita de Santo Antônio. O ponto de partida deste grande eixo é o Terreiro

de Jesus. Para o Sul, tomando-se a direita do conjunto dos jesuítas, alinhou-se

outro eixo que vai até a Igreja da Ajuda e, paralelo à Rua Direita do Palácio,

confluía com esta, para a Porta de São Bento (antiga Porta de Santa Luzia). O

Terreiro de Jesus e a Praça Municipal, retangulares e orientadas

perpendicularmente ao mar, também nortearam a fixação de eixos transversais

importantes. Tomando-se o Terreiro de Jesus, os seus lados maiores se

prolongam, à esquerda, para a Rua das Laranjeiras, à direita, até se diluir no

alargamento do Cruzeiro de São Francisco. Em relação à Praça da Sé, onde se

inserem os quarteirões ortogonais e simétricos, definem-se duas transversais

importantes: a Rua 3 de Maio e a Rua Guedes de Brito. Finalmente, a Praça do

Palácio define, à direita, a Rua do Tira Chapéu e à esquerda, a Ladeira da

Praça. Essas transversais se comunicam com todos os eixos longitudinais.

Já

o grande eixo Terreiro de Jesus-Santo Antônio Além do Carmo, que se desenvolveu

numa zona da primeira cumeada com largura mais estreita, não apresentava ainda

ruas transversais significativas. Salvador atingiu o limite norte da primeira

linha de cumeada, pela Rua Direita de Santo Antônio e avançou sobre a segunda

cumeada para o Barbalho, a Saúde, o Desterro e a Palma. As novas portas da

cidade se chamavam, então, ao Norte, do Carmo e, ao Sul, de São Bento. Assim

sendo, o desenvolvimento de Salvador, ainda no século XVII, não se pautou pela

simples justaposição de quarteirões, pois houve uma lógica ordenando este

crescimento que possibilitou total comunicação entre os platôs da cidade alta.

Do

Carmo até Santo Antônio, o novo eixo de expansão denominado de Rua Direita de

Santo Antônio – na verdade, segunda rua

direita da cidade, posto que a primeira logo se definiu como a Rua Direita

do Palácio até a Porta de Santa Luzia (S. Bento) – faz parte de uma tipologia

urbana consagrada nas cidades portuguesas desde o século XV. Entretanto, entre

as duas ruas há diferenças fundamentais.

A

Rua Direita do Palácio (atual Rua Chile), elemento eminentemente urbano, faz

parte da fase inicial da cidade e teve os seus limites claramente definidos: da

Praça do Palácio até a Porta de Santa Luzia. A Rua Direita de Santo Antônio

(atual Rua Joaquim Távora), entretanto, nasceu do caminho que saía da Porta do

Carmo, ainda no final século XVI, a caminho da ermida do Monte Calvário e,

depois, até a ermida de Santo Antônio. Portanto, a consolidação da Rua Direita

de Santo Antônio se fez com a fixação de particulares, impulsionados pelas duas

ermidas. Mesmo com o seu adensamento, ainda no século XVII a área tinha mais

características rurais que urbanas.

Como

bem coloca Helder Carita (1998, p. 41), “[…] na quase totalidade, a

denominação de direita evoca não só um sentido de direcção mas

igualmente um eixo de desenvolvimento urbano.” As ruas direitas adquirem grande

importância hierárquica na estrutura da cidade e assumem o topônimo do

principal elemento urbano que lhe dá sentido. Esta característica indica a

tipologia de rua que se diferencia da chamada “Rua Nova”, que, em Lisboa, por

exemplo, se caracterizou como eixo central (Rua Nova d’El Rei) e nuclear de toda

a cidade, enquanto que as diversas ruas direitas e suas travessas, zonas de

expansão urbana.

Em

Salvador, para os lados do Mosteiro de São Bento, um caminho delineado, também

pela ocupação desse edifício religioso, se distribuía em duas direções, pelas

hortas que desciam até a garganta da Barroquinha e pelas ladeiras da

Gameleira-Preguiça e Conceição até o Bairro da Praia. Este mesmo caminho,

iniciado em São Bento, seguia mais adiante para a antiga Igreja de São Pedro,

ermida erguida em 1554, por D. Pero Fernandes Sardinha.

A

conquista da segunda cumeada se deu no período da ocupação holandesa (1624-25).

Com o represamento do Rio das Tripas, as forças de resistência ocuparam os

sítios da Palma, Santana, Desterro e Saúde (UFBA/CEAB, 1998, p. 91) com

trincheiras, acampamentos e quartéis. O que se percebe na ocupação de Salvador

é que se houve uma intenção de limitar a área urbana, principalmente na Cidade Alta,

com estruturas (muralhas) ou edificações de defesa (baluartes, portas e

fortins), entretanto, a rápida definição de eixos de expansão tornou todos

esses elementos débeis tentativas de caracterizá-la como praça fortificada. A

precária construção das portas da cidade, bem como a sua substituição e rápido

desaparecimento colocam em xeque essa intenção. Acredita-se não ter sido a

falta de mão de obra qualificada, mas, sim, a própria dinâmica da cidade e da

política de doação e uso do solo é que tenham relegado esse modelo a um plano

secundário.

REFERÊNCIAS

CARITA, H. Lisboa Manuelina e a formação da Época Moderna (1495-1521). Lisboa:

Livros Horizonte, 1998.

MAROCCI, G. V. P. O Iluminismo e a urbanística portuguesa:

as transformações em Lisboa, Porto e Salvador no século XVIII. 2011. Tese

(Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade Federal da Bahia,

Salvador, 2011.

TEIXEIRA, M. C. Os modelos

urbanos portugueses da cidade brasileira. In.:

TEIXEIRA, Manuel C. (Coord.). A

construção da cidade brasileira. Lisboa: Livros Horizonte, 2004.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA. Centro de

Estudos da Arquitetura na Bahia. Evolução Física de Salvador. Edição especial.

Salvador: Pallotti, FGM, 1998.